CACとAI ~エキスパートシステムを経て、自然言語処理、画像AI、生成AI×SIへ~

1. はじめに

Googleの子会社DeepMindの囲碁AIが人類最強棋士のひとりを破ったのは2016年3月のことでした。そうした、専門家以外にも分かりやすい成果が次々と示され、AIは社会現象と呼べるブームを巻き起こしました。第三次AIブームと呼ばれます。その後、AIはブームを越えて社会実装が進み、さらに生成AIの登場によって社会や産業に大きな影響を与えつつあります。

基礎研究となると数は絞られますが、AIの応用と実装ということでは、中堅規模以上のITサービス事業者のほとんどが手掛けているはずです。当社、株式会社シーエーシー(CAC)もその中の1社です。もっとも、CACにおけるAIへの取組みはこれが初めてではありません。

第三次に先立つ第二次ブームの頃にもいろいろな取組みがなされ、あるものは実用化され、あるものは外販用に商品化もされました。時を経て、それらは歴史の中に埋もれてしまいましたが、本稿では、その頃の取組みをかいつまんで紹介し、往時の様子を垣間見る資料にしていただければと思います。

2. 第二次AIブームの頃

2.1 エキスパートシステムへの取組み

1950年代後半から1960年代に訪れた第一次AIブームは、当時としては画期的な成果を上げつつも高まった期待には応えられず、研究への資金が得にくくなって沈静化しました。その後、1980年代に入ると、AIは世界的に第二次ブームを迎えます。その立役者はエキスパートシステムでした。日本でも1982年に新世代コンピュータ開発機構(ICOT)が設立され、論理的推論能力を持つ並列コンピュータの開発を10年計画で目指す第五世代コンピュータプロジェクトが国家プロジェクトとして開始されるなど、AIは大きな盛り上がりを見せていました。

CACによるAIへの取組みもこの頃に始まります。まずは、エンジニアがLispやPrologを習得したり、ロボットとAIの研究者で当時、CACの技術顧問のひとりでもあった金山裕氏(筑波大学、スタンフォード人工知能研究所を経て、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)にご指導いただいたりしていました。ナレッジエンジニア育成のために社内に研究会を発足させ、米バテル記念研究所からAIの専門家を招いてセミナーを実施したのもこの頃です。

CACでの本格的な取組みは、生産技術研究室が1984年にエキスパートシステムの研究を開始したことに始まります。1986年1月には、AIを含む先端技術の応用研究を目的に技術研究室が設置されました。エキスパートシステムの適用分野としては、まずは知的な業務処理システムが構想され、加えて、プログラミング自動化やソフトウェア設計支援などソフトウェア開発環境がターゲットとなりました。

2.2 研究対象はソフトウェア保守業務へ

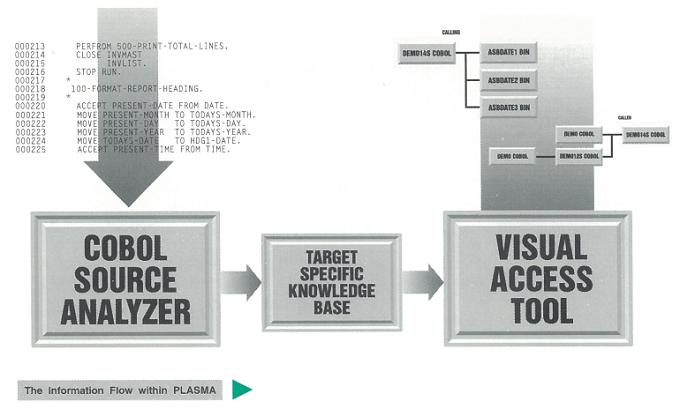

その後、エキスパートシステムの研究はソフトウェアの保守業務が主たる対象となりました。「ソフトウェア波及分析支援エキスパート・システム」の開発、実用化はその成果のひとつです。このシステムは、1986年に基本的な機能が開発されました。その後、社内での試用と改良を経て1989年8月に「PLASMA」として製品化され、銀行系ソフトウェア会社などに販売されました。プログラムソースやJCLなどから現行システムに関する知識ベースを自動で構築して、保守時の修正による影響の事前予測を可能とし、バグの発見・診断もサポートできるものでした。

1988年7月にスタートした社内研究会「保守業務用エキスパート・システム研究会」は、PLASMA以外にも複数のテーマで活動しました。ニューラルネットワーク技術を用いた工数見積りシステムの開発もそのひとつでした。ニューラルネットワークは、脳の神経細胞を模した仕組みをコンピュータでつくると人間と同じようなことができそうだというアイデアに基づくアルゴリズムです。理論上は十分な予測精度があると目されましたが、他社も含めて実用化は進みませんでした(今日では、当時のコンピュータの処理能力が追い付かなかったのがその原因とされています)。後から振り返れば、CACにおけるAIへの注力は、この頃がひとつのピークでした。

2.3 日本語の自然言語処理

一方でその頃、技術研究部門では自然言語処理への取組みが進んでおり、1988年には日本語文書の索引作成・校正支援システムを開発しました。AI技術を応用したシステムであり、用語索引リスト作成、文体変換、用語一括修正、用語リスト比較などの機能を実装しました。

その延長線上で1991年、ファジィ推論による重要語評価のメカニズムを利用して日本語文章の抜粋を自動で行うシステムを開発しました1)。これらの取組みは、2000年代前半のWeb全文検索エンジン、自然言語データの類似度検索システムの開発へと続いていきました。

そうした長年の取組みを経て、ブログなど日時情報を持つテキストデータを対象に、リアルタイムに話題を計測する「kizasiサーチエンジン」を開発し、2006年に事業化するに至りました。その後、kizasi事業はグループのきざしカンパニーが継承して技術も同社に受け継がれ、自然言語処理技術を活かした事業を続けました(同社は2019年に活動を終了)。

2.4 第二次AIブームの終焉

自然言語処理分野での取組みは連綿と続いた一方で、1980年代に目指した知的な業務処理システムは、CACでは見るべき成果は得られませんでした。

実は、ブームのさなかの1986年、前述の金山氏はCACのコミュニケーション誌上で「マージャンをする人に“自分のアルゴリズムを流れ図の形に表現することができますか?”とお尋ねしたい。(中略)ある仕事ができる、ということと、その仕事をするプログラムが書ける、ということの間には恐ろしいほどの隔たりがある」と指摘しています2)。

第一線の研究者なればこそ、当時のAIの可能性と限界を冷静に見極めていたのでしょう。その見立て通りというべきか、第二次AIブームはやがて去っていきました。CACでも、ブームの終焉と歩調を合わせるように、業務処理システムやソフトウェア開発環境にAIを応用する試みは終息していきました。

3. 第三次AIブームとCAC

3.1 感情認識ソフトウェア

CACは2016年に米国Affectiva社の感情認識ソフトウェアAffdexを活用したサービスの開発に着手しました。この頃から再び、CACにおけるAIの応用研究が拡がりを見せていきます。

Affectiva社は、MITメディアラボからスピンアウトして設立された感情認識AIのリーディングカンパニーであり、Affdexは、ウェブカメラなどで得た画像から対象者(消費者など)の顔の筋肉の僅かな動きをリアルタイムに捉え、そこから感情をデータ化して分析できるAIです。

CACグループは2016年5月にAffectiva社に出資し、同年7月にCACが日本国内初の販売代理店契約を締結して同社のサービスとソフトウェアの販売を開始しました。その後、同社AIを組み込んだ表情トレーニングアプリなどの開発と商品化なども進めていきました。

3.2 ディープラーニング

Affectiva社の感情認識AIにはディープラーニングの技術が使われています。このディープラーニングこそ、第三次AIブームの牽引役です。

ニューラルネットワーク技術をベースとし、多くのデータを学習させることで、特定分野では時に人間の能力を超える成果を生み出すディープラーニングが人々に驚きと期待を感じさせ、AIの研究の加速と急速な普及に繋がったのが第三次ブームの実態だと言えるでしょう。人類最強棋士のひとりを囲碁AIが破ったことはディープラーニングの見事なデモンストレーションでもありました。

ディープラーニングに必要なプログラムを予め組み合わせ、AI開発を効率よく行えるようにしたフレームワーク(TensorFlow、Keras、PyTorchなど)やAI開発用のクラウドサービス(Amazon SageMaker、Azure Machine Learning、Vertex AIなど)の登場が、AI開発のハードルを下げ、普及に寄与していきました。

ディープラーニングが活用され、成果を上げている分野として代表的なものに画像認識、音声認識、自然言語処理があります。CACでも、多くはこれらの分野でAIを活用しています。

4. HCTech(Human Centered Technology)への発展

CACにおけるAIの応用研究はその後、画像認識を基盤にした物体検出、顔認識、姿勢推定・動作推定、自然言語処理を活用したテキストデータの自動解析などへと拡がっています。これらの技術を用いて、製造業を中心とした現場の業務効率化、プロセス可視化、自動化などに役立つソリューションの開発も進めています。

こうしたAIソリューション開発に際してCACが念頭に置いているのが、HCTech(Human Centered Technology)というコンセプトです。HCTechとは、「人を察し、人を活かし、人を健やかにする」テクノロジーです。テクノロジーが私たちの生活や行動を見守って、私たちの意図を察し、より良い結果のためにレコメンドしてくれたり、自律的に動作してくれたりすれば、私たちの社会はテクノロジーからもっと大きな恩恵を享受することができる、という仮説のもとにCACが打ち出したソリューション・コンセプトです。その中核にAIがあります。

5. 生成AIの進化

ディープラーニング技術が牽引したAIブームはその後も継続していますが、2022年頃からの生成AIの急速な進化と普及により、現在は第4次AIブームに入ったとも言われています。生成AI(generative artificial intelligence)は、ディープラーニング技術の進化により2010年代後半に登場した技術で、テキスト、画像、音声、プログラムのコードといったコンテンツを生成することができます。

CACも生成AIの有効性に注目し、企業による生成AI活用を支援する取り組みを進めています。そして2025年には、生成AIを活用したシステム開発革新に着手しました。「AI×SI Transformation」と名付けたこの構想では、AI エージェント技術を今後のコア技術に位置付け、「AIによって可能になった開発」の実践を本格化し、システムの開発ライフサイクル全体の革新に取り組んでいます。2027年までに「全社AI駆動開発環境」を整備し、要件定義から設計、コーディング、テストまでAI活用のメリットを最大限に活かしていく計画です。ソフトウェア開発の歴史において、第4世代言語(4GL)、CASE(Computer Aided Software Engineering)ツール、ローコード/ノーコード開発ツールなど、ソフトウェア開発を劇的に効率化するこれまでの試みは大きな成功を収めたとは言い難いものでしたが、生成AIがその壁を乗り越えるかもしれません。

ブームの熱に踊らされず、AIの可能性と限界を冷静に見極める姿勢は必要ですが、先人が描いた未来が少しずつ現実のものになっていくのかもしれません。

[参考文献]

- 1) 中村 隆宏,合阪 省,「日本語抜粋システムの評価について」, 1991, 情報処理学会第42回全国大会講演論文集, pp.188-189

- 2) 金山裕,「人工知能フィーバー雑感」, 1986, softFORUM, June.8’6vol.2 No.1